Malte Klingenhäger

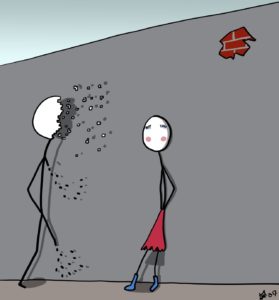

Auflösung

An manchen Tagen ist der Druck zu glauben, sich für sein Leben rechtfertigen zu müssen, stärker als an anderen. Meist sind es grade die Tage, an denen nichts Bemerkenswertes passiert. So als wären grade die Dinge, die einen nachdenklich werden lassen sollten, in Wahrheit die, die einen vom Denken abhalten. Ich sehne mich nach dem Tag zurück, an dem dies anders war. Aber bis ich wieder da bin, hechel ich der Zerstreuung hinterher.

Heute ist es ein Theaterstück. Ich weiß, warum ich eigentlich hier bin, aber ich erzähle mir, es sei ein Pflichtbesuch, weil ein guter Freund von mir mitspielt. Ich sehe ihn aber nur kurz. Tragend ist seine Rolle bloß hinter der Bühne, wo er vermeintlich unbemerkt Requisiten in Position bringt. Ich freue mich, ihn zu sehen, frage mich, ob er nachher noch Zeit auf ein Bier hat und mir den Rest seiner Truppe vorstellt. Eine der Darstellerinnen hat es mir angetan, kurze Haare, frecher Blick, vielleicht steht sie auf mittellose Bühnenbauer und ich habe eine Chance. Als ob.

Heute ist es ein Theaterstück. Ich weiß, warum ich eigentlich hier bin, aber ich erzähle mir, es sei ein Pflichtbesuch, weil ein guter Freund von mir mitspielt. Ich sehe ihn aber nur kurz. Tragend ist seine Rolle bloß hinter der Bühne, wo er vermeintlich unbemerkt Requisiten in Position bringt. Ich freue mich, ihn zu sehen, frage mich, ob er nachher noch Zeit auf ein Bier hat und mir den Rest seiner Truppe vorstellt. Eine der Darstellerinnen hat es mir angetan, kurze Haare, frecher Blick, vielleicht steht sie auf mittellose Bühnenbauer und ich habe eine Chance. Als ob.

Das Stück selbst unterhält und das genügt mir erst einmal. In den Phasen, in denen es mich dann doch langweilt, beobachte ich die anderen Zuschauer und ärgere mich, dass mein Blick mir verstellt vorkommt. Sich verlieren, in etwas aufgehen – ich habe lange Zeit gedacht, solche Floskeln würden bloß Phasen anhaltender Konzentration beschreiben. Sich im eigenen Leben zu verlieren, hätte für mich wie esoterischer Schabernack oder – in einer ernsteren Minute – wie eine Drohung geklungen. Wenn meine Ängste, Träumereien, mein Ego, all der Gedankenmüll von mir abfällt, wenn die Zen Stufe over 9000 erreicht ist, was bliebe dann noch? Einiges – und dessen Verlust schmerzt.

In der Pause stehen vor der kleinen Spielstätte die verschiedenen Besucher in Grüppchen zusammen. Beim ersten Schritt aus dem Theater ins kühlere Draußen wird mir bewusst, dass meine Jeans vom Sitzen auf dem Plastikstuhl schweißfeucht ist. Überhaupt habe ich an Stellen geschwitzt, die mir in der Wärme des stickigen, kleinen Raumes gar nicht aufgefallen sind. Ich verstehe nicht, wie all die anderen, die doch auch so geschwitzt haben müssen wie ich, hier und jetzt so unbefangen sozialisieren können. Immer, wenn ich mich im klammen Gefängnis meiner verschwitzten Haut eingeschweißt fühle, geht mir jede Lust auf Menschen ab. Ich habe dann Angst zu stinken, bin von leichten Jucken der Haut abgelenkt, fühle mich einfach nicht bereit. Ein kurzes Geplänkel mit einem Bekannten, der mit seiner Crew vor der Tür steht und mich überschwänglich begrüßt, handle ich also eher reflexartig aus dem Assoziationsfundus meines Gedächtnisses ab. Ich erzähle, dass die Informatiker in meinem Freundeskreis den Sommersitzschweiß während der Arbeit Arschwasser nennen, dann klopfe ich ihm gröhlend auf die Schulter und setze mich schnell ab.

Während wir drinnen saßen, muss ein kurzer Schauer niedergegangen sein. Die Straße glänzt im Licht ihrer Laternen, die sporadisch vorbeifahrenden Autos klingen lauter als sonst. Ich wünschte, ich wäre Raucher, die einsame Kippe ist akzeptiert. Ein junges Mädchen lehnt an der Backsteinwand und dreht sich grade eine solche Entschuldigung. Sie ist völlig überschminkt, trägt ihr Makeup, ihre knallige Bluse und ihren kurzen Rock wie einen Panzer. In einem kurzen Moment der geistigen Verbundenheit bin ich mir sicher, dass sie sowohl die Hoffnung als auch die Angst hatte, hier heute einem Exfreund über den Weg zu laufen. Neben ihr unterhalten sich zwei dickliche Jungs. Ein älteres Ehepaar steht lächelnd inmitten und doch etwas abgegrenzt von der übrigen, laut plaudernden Gesellschaft und schaut sich um. Blickkontakt verpflichtet zum freundlichen Zurücklächeln. Einzelnen Gesprächen kann ich in diesem akustischen Potpourri nicht folgen, aber den Menschen sehe ich ihr Timing an. Die Blicke, die nach Reaktionen suchen, die Blicke, die Bestätigung fordern, die Blicke, die sehnsüchtig abschweifen und die vor und zurück wiegenden Körper, die auf den eigenen Einsatz warten – die verzweifelt umklammerten Bierflaschen. Ich mittendrin, auf einer unmöglichen Flucht vor der Angst, man könnte mich jetzt grade für einen merkwürdigen Einzelgänger halten, mein Unbehagen spüren, eben der Flucht vor all den Dingen, von denen ich bis vor kurzem dachte, ihnen nicht entkommen zu können.

Vielleicht weil ich es schon damals nicht kontrollieren konnte. Ich bin schließlich nie entkommen, habe nichts zurückgelassen, nichts überwunden oder abgestreift, ich bin einfach herausgefallen aus meinem Leben und für einige Stunden nicht wieder auf den Zug der Realität zurückgesprungen. Ist halt so passiert. Naja, nicht ganz einfach so. Es war eine stressige Zeit: viel Verantwortung auf der Arbeit, Zukunftsangst, Umbauarbeiten in der Wohnung, eine verlogene Beziehung – ergo: wenig Schlaf und viel Wasser auf die Räder der Gedankenmühlen. Da musste ich ja irgendwann durchdrehen. Ich dachte auch, genau das wäre es gewesen, was grade geschah, als ich alle Befindlichkeiten hinter mir ließ. Plötzlich keine Angst mehr, keine unbequemen Gedanken, sich selbst aus jeder Gleichung nehmen, friedlich und zeitlos wandeln, agieren, beobachten. Ich bin kein esoterischer Typ, von Meditation halte ich nichts, reagiere sogar etwas empfindlich – vielleicht zu empfindlich – auf Buzzwords wie Shakren und Energieströme. Glauben tue ich eher an Fragen und davon hatte ich auf einmal viele, dort, während der Arbeit auf meinem Bürostuhl sitzend.

Ich nahm diesen seltsamen neuen Zustand also eher rational unter die Lupe, fragte mich, wie er wohl entstanden sei: War mein Kopf seinen Gedanken überdrüssig geworden? Eine Notreaktion des Hirns bei Schlafmangel? War etwas in meinem Kaffee gewesen? Dann bekam ich Spaß daran, ihn auszuprobieren: Meine Arbeitskollegen zu beobachten, zuzuhören, mir selbst einige Fragen zu stellen. Banale Dinge, die bloß mit einem mal so einfach, klar und tiefgründig wirkten, als hätte ich Dalai-Lama-Fürze inhaliert. Ich konnte mich nicht ganz für voll nehmen, so entrückt wie ich war und doch fühlte ich mich ernster als nie zuvor.

Etwas entrückt schaue ich wohl auch jetzt, zumindest gucken mich sowohl die zwei dicklichen Typen als auch das überschminkte Mädchen an, als wäre ich vom Mond. Sofort ist mir peinlich, dass ich so weggetreten war. Dann bin ich stinkig, weil es mir peinlich ist, denn das wäre mir während meiner seltsamen Erfahrung auch nicht passiert. Da gab es keinen Grund zu träumen, da gab es keinen Grund zur Flucht, da gab es keine Scham, da mochte ich mich – weil es mich nicht mehr gab. Leider überstand dieser Zustand die Nacht nicht. Glücklich aufgelöst eingeschlafen, morgens so im Selbst gefangen wie immer aufgewacht. Seitdem weiß ich, was, aber nicht wie es möglich ist, habe ein Ziel, aber keinen Weg. Also klapper ich derweil die Punkte der Welt ab, die mir bekannt ist.

Die Pause ist nun vorbei, die Menschen drängen zurück in den stickigen Theatersaal. Ich schlendere langsam mit, stehe dann doch als letzter draußen und lege beflissen einen Zahn zu, weil ich fürchte aufzufallen, wenn ich zu spät an meinen Platz torkel. Beobachtet von der schon sitzenden Menge. Die gucken immer so.

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!